Jean-Luc Guionnet et Jean-Philippe Gross

Jean-Luc Guionnet et Jean-Philippe Gross

Détournements de son. Aujourd’hui, jouer d’un instrument peut vouloir dire reconsidérer la façon dont on en a joué depuis des décennies. Les deux solos de cette soirée s’accordent avec cette bonne vieille croyance que défaire et refaire, c’est toujours faire.

Timothée Quost

Pour jouer de la trompette, c’est simple, il faut souffler dedans. Oui, mais ne faites pas trop les malins. Du moins, pas avant d’avoir pu voir Timothée Quost, Seul. D’aucuns le prendraient pour un mariachi asthmatique, prenons-le pour ce qu’il est, un regimbeur grande classe. Quost sature son propre espace sonore, les dents en avant et le palais large ouvert. Le plus souvent sans embouchure mais avec le corps entier. Et l’atmosphère qui sort de ce pavillon rendu incandescent évoque les braquages au démonte-pneus, les symphonies pixellisées et la guitare électrique comme certains joueurs la pratiquent (cf. Julien Desprez, par ailleurs dans cette programmation). Chez Quost, le souffle est définitivement vital. D’une maîtrise urgente. Presque plus puissant que le tût tût de Jéricho.

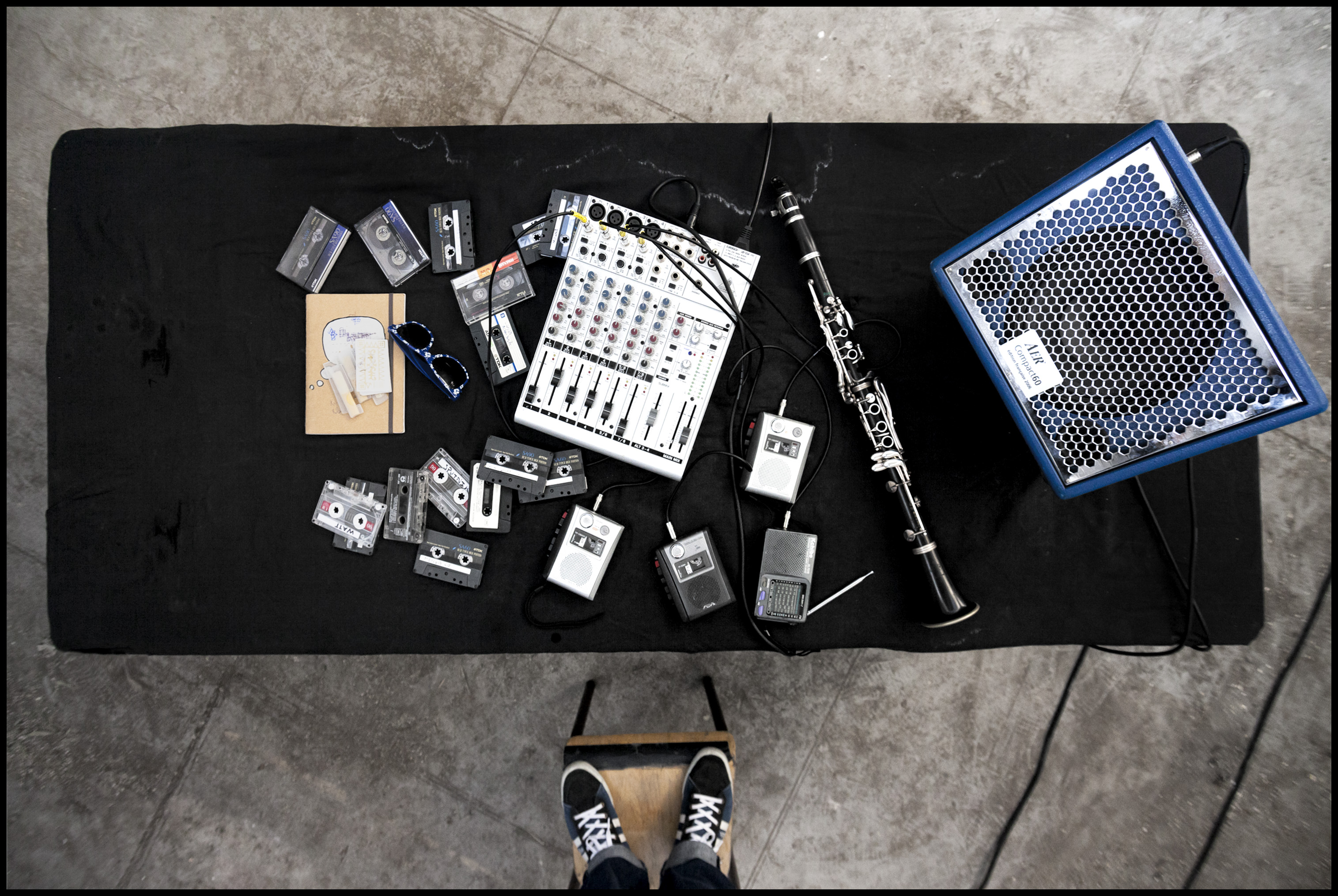

Jean-Brice Godet

Au début des années 80, Jonasz laissait des messages morts d’amour sur mini-cassettes. Au début des années 2020, Jean-Brice Godet enrôle, lui, dictaphones et radio au service de l’autofiction. Et cette intimité révélée, joueuse, et hardie, s’avère aussi drôle que mélancolique. Fort de ses compagnonnages avec Joëlle Léandre, Fred Frith et l’ONCEIM, Godet pousse même plus loin le bouchon. Les clefs de sa clarinette laissent naître de païennes petites épiphanies. Ces révélations qui pointent quand notre regard se pose sur une œuvre ou un paysage. Épiphanies, c’est aussi le titre de ce solo. Le son y joue le rôle de révélateur, de monocle sous lequel le tympan voit s’allumer et danser un ailleurs insoupçonné. Musique physique et concrète. Dense et communicative. Pas mal pour fêter le printemps.

Christine Abdelnour & Magda Mayas

Pour rendre audible à l’écran la puissance des sauts de Steve Austin, ses créateurs utilisaient un son particulier. « Ttttétttétttéttéétététététété » était la signature des exploits de L’Homme qui valait 3 milliards. Pas moins estimé et d’une plus grande richesse sonore, ce duo ferraille avec une idée similaire. Rendre concrète une pensée. Forgée par l'artisanat de l'intuition. Terriblement organique, l’artisanat de ses deux musiciennes réunies au festival Iritjal (Beyrouth, 2005). Leur musique reste fluide malgré les changements de direction constants. Le timbre varie à vue, joue avec le miroitement, le micro-tonal et l’électroacoustique. Chacune provoque les limites de son instrument pour dynamiser la pensée commune. Ça vous emballe le tympan comme un primeur, la prunelle de ses yeux. Hors de prix. 3 milliards, au bas mot.

Youmna Saba

Youmna dans les Villes. Une fois n’est pas coutume, on aura eu l’idée avant Wim Wenders. Et ici, le Polaroïd témoin des tribulations du héros est remplacé par le oud. Musicienne et compositrice libanaise, Youmna Saba affirme que son langage musical s’inspire du fourmillement électrique des rues beyrouthines. D’une ville à l’autre, la voici au centre de Paris pour continuer d’explorer de quoi est faite une ville, de quoi sommes-nous faits dans une ville. En résidence à la Cité internationale des arts, épaulée par Césaré, Youmna Samna cherche. Les moyens de tisser des liens entre le système musical arabe et la musique électronique, les moyens de réunir la technologie et le processus de composition. Son instrument, le oud, s’est vu pimpé d’une nouvelle dimension électronique. Les anciennes habitudes s’éteignent, un être s’éveille.

Révéler l’invisible ? Il y a des missions plus simples. Quelle gueule ça peut bien avoir l’invisible ? Dans la quête conduite par Naïssam Jalal, ça peut varier d’une figure de méditation ample à un visage de franche exaltation. Que ce soit au sein de Quest Of Invisible, en compagnie de Napoleon Maddox ou le quintet franco-syrien Rhythms of Resistance, le lyrisme de la flûtiste,entrelace la musique modale orientale et les sauts d’octaves. Et ceci dans un seul but : provoquer « l’oubli de soi ». Si ses compositions peuvent être marquées d’une inquiétude douce-amère, le projet politique de Jalal reste toujours très clair : « Aujourd'hui, dans un monde dirigé par l'argent, la place laissée à la spiritualité est toujours plus étroite. Ma musique, qu’elle soit ou non liée à la présence de Dieu dans mon esprit, peut me mener et mener l’auditeur à une forme de transe ». Une extase nourrie du jazz mystique qu’ont pu initier des artistes comme les Coltrane, femme et mari, des traditions comme le gnawa marocain ou encore des impros comme celles entendues dans les rues cairotes, cuites au soleil d’un printemps pas si ancien. Face à cela, les silences confiés au piano de Léonardo Montana et à la touche humaniste de Claude Tchamitchian, contrebassiste-tonnerre entendu ici le trimestre dernier. Lors de leurs dialogues, les instruments prennent le soin de dire au monde une jolie part de ses quatre vérités. Quest Of Invisible devient alors d’une redoutable efficacité.

Doubles basses et solos doubles. Deux personnalités uniques réunies dans une soirée où le grave n’est pas si grave. Deux générations de contrebassistes à la pratique engagée, très proche de la chose politique mais résolument ludique et inventive.

Joëlle Léandre

Écouter Joëlle Léandre revient souvent à mettre en chantier un puzzle. On éclate, on déplace et on réagence. Puis on cherche, avec la joie des sales gosses, les combinaisons impossibles et les équilibres improbables. Le soin est parfait, la technique diabolique. La matière mise en jeu par cette tête chercheuse semble ancestrale, même si sa puissance est née du passé, passé proche de l’avant-garde from New York et de l’Ensemble InterContemporain. Frottement, contrechamps vocaux, ostinato têtus. Et, parce que c’est têtu, ça gratte aussi autour des racines du free jazz. Joëlle Léandre ne pose jamais vraiment la question de la hiérarchie des répertoires. Le ludique de l’attitude côtoie le sérieux de l’écriture. Sa musique frappe en pensée comme une invitation à voir surgir cette petite chose qu’on appelle communément poème.

Joachim Florent

Twilight zone. Joachim affichait dans son dernier disque en solo (Coax records, 2016) ses plans sur les comètes d’après la science. Dans un temps suspendu, où règnent le flou et les possibles. Sur cet album, un titre : Bass On The Unknown. Et dans cet inconnu, le contrebassiste glisse un son boisé à peine dupé par l’électronique utilisée. S’affrontent, pour rire, l’improvisation libre, une ambient stylée et le jazz dans ce qu’il a de moins discipliné. En solo live, les lignes de basses ont le même coffre, suivent les mêmes codes. Contrebassiste de Radiation 10, Jean-Louis et l’Imperial Quartet, entre autres, Joachim Florent fracture les codes et puise ainsi ce qu’il lui faudra pour dire la vérité de sa basse. Polie à la culture classique, rompue à l’expérimentation. 3, 2, 1… Ignition.

Abacaxi

Abacaxi délivre des doses de vitamines aussi réglementaires que nécessaires. Le genre de trucs à faire homologuer comme futur vaccin. Ils sont trois sous les pics de cet ananas — abacaxi = ananas, L3 lusophonie appliquée à Sorbonne II. Trois compañeros. Sans sombrero mais avec une farouche envie de distribuer de l’électricité sous forme d’abrasive-pop. Desprez, Riffaud et Pastacaldi se sont fagotés un power trio dans les règles de l’art. Puissant, chargé et, espérons-le, un peu susceptible. Du genre à partir au quart de tour. Puissant mais attention, jamais brutal. Il faut dire que son géniteur s’appelle Julien Desprez. Animateur tapageur du Collectif Coax, amoureux d’une Amérique latine qu’il se réinvente à l’envi (Acapulco, Coco, etc.) et même éclairagiste du pied. À venir voir pour saisir.

Qonicho D

Morgane Carnet est une saxophoniste qui connaît son Alphabet. Ou, mieux, son B.A-BA. Au point de fignoler Qonicho D. Autre power trio de la soirée, Qonicho assure la parité parfaite. De genre et d’esprit. Là aussi, on noie le poisson dans des eaux espiègles, puissantes et un peu punks. Ce D de Qonicho, qui suit logiquement les versions A, B et C, cherche la bagarre et la transe. Voici une façon de free (jazz) ascensionnel manipulé à mains nues. Sans forfanterie ni décorum. Les fûts que martèle Blanche Lafuente ont l’air plus sûrs que ceux sortis de Fessenheim et la basse bousculée par Fanny Lastargues emporte ce D loin vers le hasard. Celui dont sortira, au fil des improvisations, jazz barré, rock coquin ou embardées technoïdes. Faites vos jeux, tout va pour le mieux.

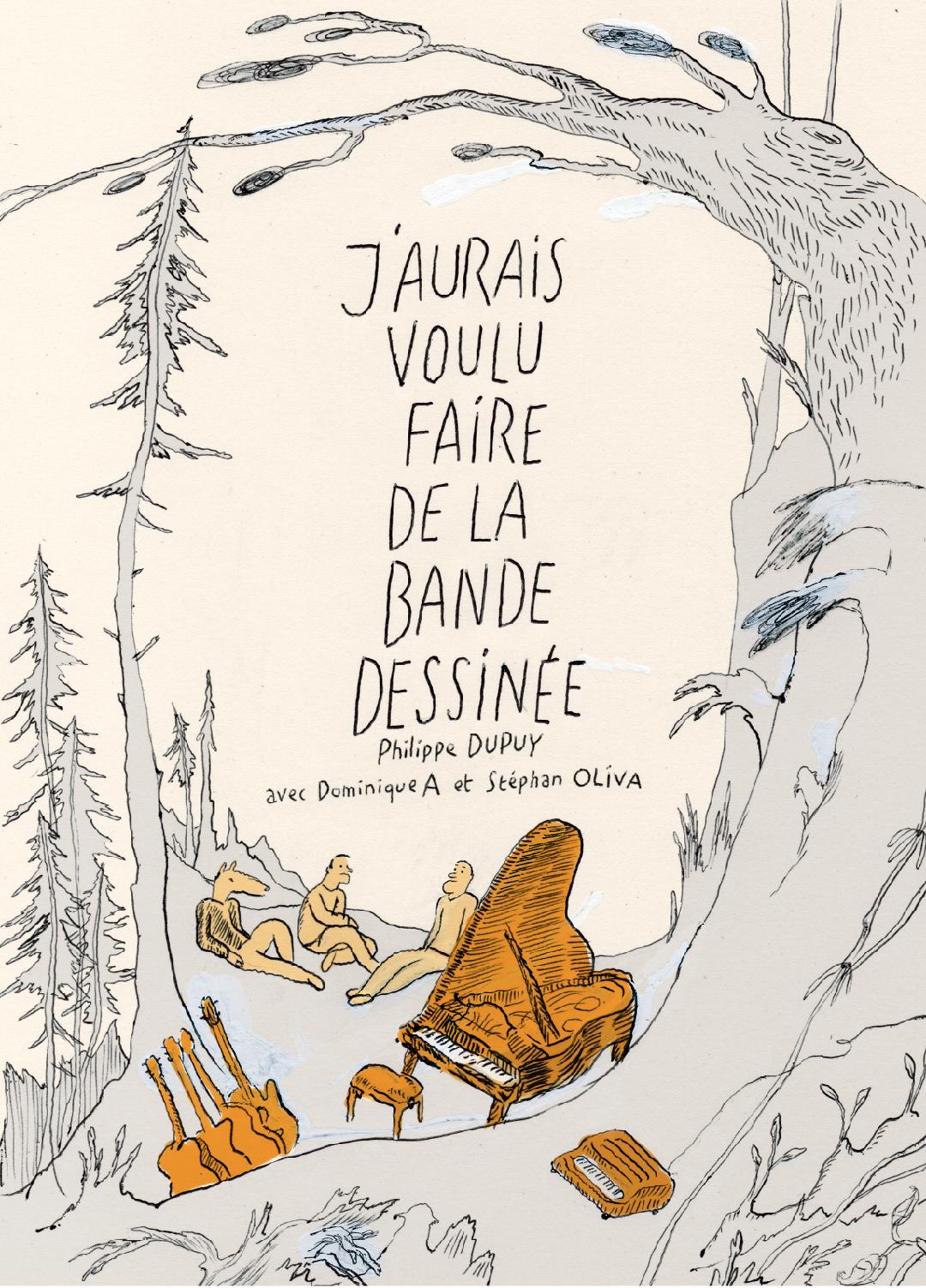

Rencontre en présence de Philippe Dupuy et Stephan Oliva, suivie d’un concert du pianiste.

Voilà de quoi mettre à la planche une association de bienfaiteurs. Philippe Dupuy est impulsif, metteur en planche et doué d’une excellente mémoire. Ce qui en fait un type très recommandable. Il est aussi scénariste et dessinateur. En 2019, il part à la rencontre de deux autres cocos, deux musiciens qui auraient aimé faire de la bande dessinée avant de bousculer les cases de la musique. La logique du monde est jolie.

Dominique A et Stéphan Oliva, il s’agit d’eux, poussent aujourd’hui l’ancien complice de Charles Berberian dans ses souvenirs et les impulsions qui le mènent dans ses dessins. Parallèles et croisements alimentent joyeusement J’aurais voulu faire de la bande dessinée, BD parfaite, idéal témoin de ces discussions à crayons rompus.

Stephan Oliva

Si la discrétion est une marque de l’affirmation, on peut dire que Stephan Oliva est loin d’avoir les deux pieds dans le même sabot. Ou plutôt les deux mains sur le même clavier. Pointilleux pointilliste, il joue comme d’autres dessinent. Ceux dont il est familier, ceux à qui il a déjà rendu des hommages passionnants. En solo, ses 88 touches tracent des symboles, des élégies discrètement furieuses et des splendeurs autonomes. Une main jouant jazz, l’autre traçant des combines en forme de clins d’œil au film noir — hello Bernie Herrmann ! — ou à la BD — Hi Winsor McKay. Tiens, à propos de ce dernier, Oliva s’est construit son propre Slumberland. Puis l’a nourri de ses envies de dessin, d’un toucher vivace et d’une puissance d’évocation harmonique à vous réveiller un ours en janvier. Et ceci, seul au piano. Discret. Tranquille.

En coproduction avec l'OH / le Confort Moderne dans le cadre du festival WEE!

A.N.I

A.N.I est une collaboration inédite entre Ernesto González (Bear Bones, Lay Low), Florian Meyer (Don’t DJ) et Maxime Primault (BZMC / High Wolf), trois musiciens qui unissent leurs forces pour créer un live puissant. A.N.I cumule les énergies pour former un groupe électronique - une formule devenue rare - et produire une musique improvisée et contemplative faite de rêveries ethniques, de célébrations électroniques et de rituels expérimentaux.

Omar Di Bongo

OD Bongo est la rencontre entre les beats solides de Somaticae et les grooves bruyants de C_C. Équipés de différentes boîtes à rythmes, le duo mélange les genres tels que la techno, le dub, la noise et l'indus. Entre Lyon et le Massif central, ces deux musiciens dessinent un nouveau paysage sonore fait de rythmes continus et plongent les foules dans une vallée sauvage où gronde la bass music. Parfois, le duo devient trio avec les visuels d’Hugo Saugier, projections graphiques de ce panorama soufré.

Dans le cadre du concert de The Bridge le 23.01

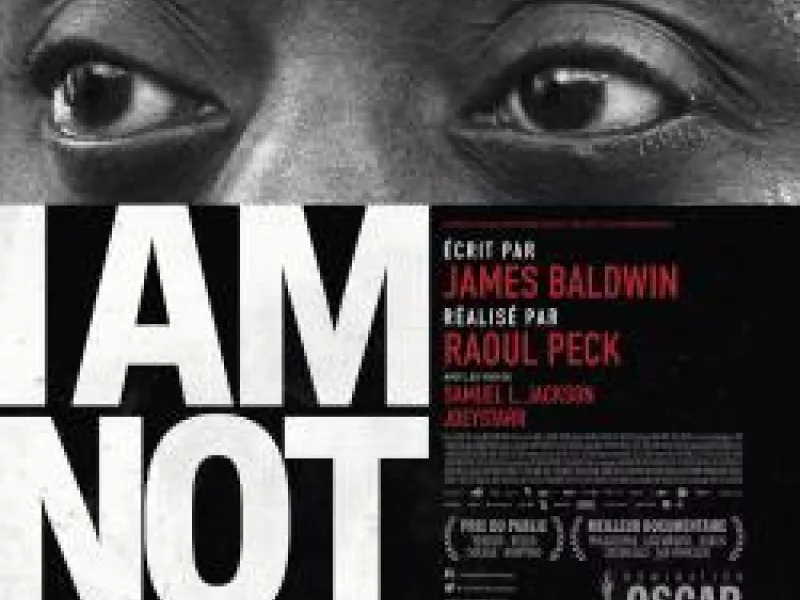

I Am Not Your Negro

Raoul Peck – Projection - Film documentaire - 93 minutes (2016)

Toujours intéressant de maîtriser les rebonds. Empruntons un titre au cinéaste français Jean Rouch, pour évoquer James Baldwin, l’africain-Américain, de qui Raoul Peck, l’homme d’Haïti, trace le portrait pelliculé. « Moi, un noir mais pas votre nègre. » Basé exclusivement sur les rushes de Remember This House, manuscrit inachevé de James Baldwin, I Am Not Your Negro réactualise les luttes sociales et politiques des Afro-Américains pour leurs droits et leur image aux USA ces dernières décennies. Et, par rebond, celles qui rugissent ici ou là, partout dans le monde.

Conférence

We are not at the opera - Musique et politique, encore une fois - Alexandre Pierrepont

James Baldwin To The Rescue, c’était déjà le titre d’une composition de William Parker. Le contrebassiste appelait Baldwin à la rescousse, et avec lui sa clairvoyance, sa témérité, son humanité. Un Baldwin qui se demandait et qui demande toujours : mais dans quel monde vit-on ? Qu’on soit afro-américain pendant le mouvement des Droits Civiques ou aujourd’hui au sein de Black Lives Matter. Qu’on soit blanc ou bleu, ou blême, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Elle fait quoi au juste, la musique expérimentale face aux nouvelles formes de contestation et de construction sociales ? Qu’est-ce qu’elle a à dire sur la justesse et la justice ? Comment agit-elle sur les corps, sur les consciences affublées de ses ambitieux épithètes : musique libre, musique ouverte, musique totale… Est-ce une musique de cocagne ? Et elles, et eux, les musiciennes et les musiciens de tous les pays, que peuvent-ils y faire ?

En partenariat avec le Dietrich dans le cadre du concert de The Bridge le 23.01

Toujours bon de savoir faire le pont. Et The Bridge s’y entend à merveille. Pour le quinzième et dernier ensemble de la première génération, le projet transatlantique rétablit une fois de plus musiciens français et chicagoans. Au-dessus des bouillonnements de l’Océan et de l’époque. Au-dessus de la démesure, au sein de ce qui définit un musicien : s’asseoir sur les courbettes, jouer avec les équilibres instables et provoquer les habitudes établies. Et tenter de savoir rester une tête de pont. Le combo engagé ici, en a trois. Aussi bien faites que bien pleines. Tricéphale, la bestiole agencée par The Bridge #15 ? Pas certain. À bien considérer le rapport à la musique de ces trois improvisateurs, leur attention à ce qu’elle requiert de patience et d’humilité, à ce qu’elle offre de possibles rencontres, la tête de ce trio apparaît unique. Au sens philosophique du mot. Pleine d’un seul élément, soi-même. Tout entier et multiple au cœur de la musique inventée par et pour cette occasion réunie — cet heureux incident qu’il y a à être au monde, fignolerait Philippe Carles. Et heureux de ce futur incident, JayVe Montgomery, Didier Petit et Edward Perraud le semblent déjà. Pour le reste la règle reste inchangée, maline et audacieuse. Deux frenchies/un yankee, tenant ici violoncelle, saxophone, flûte et batterie. Outils pour questionner le monde et vous mettre dans l’oreille des mondes improvisés. Sensibles, étranges, insensés. Beaucoup mieux qu’une partie de 1, 2, 3 soleil.

The Bridge#15 aurait dû réunir sur scène Josh Berman, Jason Stein, Didier Petit et Edward Perraud, mais les empêchements actuels en ont décidé autrement. Le cornet de Berman et la clarinette basse de Stein se feront certes entendre, sur scène, mais à distance, par le biais des enregistrements effectués à Chicago dont disposeront à leur guise leurs partenaires de scène.